本みりんは「もち米」を主原料としたまろやかでやさしい甘みが特徴の酒類調味料です。 本みりんの製法はもち米、米こうじ、焼酎もしくは醸造アルコールを糖化・熟成させて造られます。

米こうじの酵素のはたらきで、もち米のデンプンやタンパク質が分解され、ブドウ糖やオリゴ糖などの甘みの素となる糖類とうまみ・コクの素となるアミノ酸が生成されます。 様々な糖が砂糖(ショ糖)とは異なるまろやかな甘みと、てり・つやをつけ、アルコールと一緒に食材を引き締めることで煮崩れを防ぎ、うまみを逃さないはたらきをします。

本みりんに含まれるアルコールの分子は小さいので食材の浸透が速いです。また、アミノ酸・有機酸・糖類などの調味成分がアルコールと一緒に食材へ浸透する事で味が染みこみやすくなり、料理の味を均一に仕上げます。

さらに加熱してアルコールを蒸発させる際に、食材の臭みを一緒に飛ばす効果があります。

| 本みりん | |

|---|---|

| 使う料理例 | 和食を中心とした煮物など |

| 調理のポイント | アルコールを含むので、加熱が必要 |

| アルコール度数 | 14%前後 |

| 肉や魚の臭みを消す | ◎ |

| 煮崩れを防ぐ | ◎ |

| うまみ・コクを付ける | ◎ |

| 甘みを付ける | ○ |

| てり・つやを付ける | ○ |

| 味を染み込みやすくする | ◎ |

| 食材を柔らかくする | ○ |

煮崩れを防止して綺麗に仕上がります。食材の表面に付く「てり・つや」が料理をより美味しそうに見せます。

本みりんに含まれるアルコールによって、味がよく染みこみ、食材の不快な臭みを消します。

●煮物(魚)…本みりんを加えた煮汁の中に魚を入れて煮ると、魚特有の臭みが消され、本みりんならでは甘み・コク・風味が付けられます。

●煮物(野菜)…本みりんにはさまざまな糖やアルコールが含まれており、これらが食材を引き締めることで野菜の煮崩れを防止します。

本みりんに含まれるアルコールには、食材特有の臭みを取り除く効果があります。

本みりんと食材を一緒に加熱すると、アルコールが蒸発するときに、食材の臭みを取り除いてくれます。この効果を「共沸効果」といいます。そのため、臭みの出やすい肉や魚などを調理するときに本みりんを加えると、食材の臭みを軽減することができるのです。

また、本みりんの醸造成分による「マスキング効果」も、臭みを緩和するのに役立ちます。

煮崩れしやすい食材を調理するときに本みりんを加えると、食材の煮崩れを防ぐことができます。これは、本みりんに含まれている糖類とアルコールが食材の形を保つ性質があるためです。

魚やじゃがいもなどの野菜は煮込みすぎると、煮崩れを起こすことがありますが、本みりんを加えることで煮崩れ防止につながります。

本みりんを使用すると、料理にコクが加わります。これは、本みりんに含まれているうまみ成分が料理に深いコクやうまみを出すからです。

また、複数のアミノ酸や有機酸、糖類などが含まれるため、アルコールと一緒に食材に浸透することで食材そのものがもつおいしさを最大限に引き出すことができます。

料理に本みりんを使うと、まろやかな甘みが加わります。本みりんには、ブドウ糖やオリゴ糖など複数の種類の糖類が含まれています。

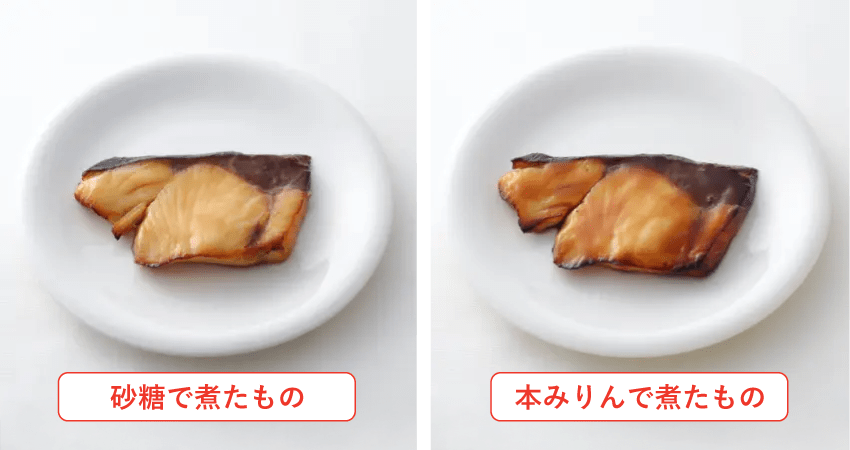

砂糖も甘みを加える調味料ですが、成分はショ糖のみなので、料理に強い甘みが加わるのが特長です。一方、複数の糖類が含まれる本みりんであれば、まろやかで奥行きのある甘みを加えることができます。

本みりんには複数の糖類が含まれているので、食材の表面にてり・つやを出すことができます。本みりんに含まれている糖類が食材の表面に膜を張って水分を保持するため、光に当たるとてり・つやが生まれるのです。

複数の成分で構成されている糖類のため、ショ糖のみで構成されている砂糖と比べて、てり・つや効果は大きいです。

味も見た目もおいしく表現するために、肉や魚などの食材を使った調理に、本みりんを加えてみてはいかがでしょうか。

料理に本みりんを加えると、食材にうまみを浸透させることができます。これも、本みりんに含まれるアルコールの効果です。

アルコールは食材に素早く染みこむ性質があり、その際にほかの調味料やうまみも一緒に引きこんでくれます。そのため、本みりんを加えて調理すると、食材にしっかりとうまみが浸透し、さらにおいしく仕上がります。

みりん(みりん類全般)には、「本みりん」「新味料(みりん風調味料)」「発酵調味料(みりんタイプ)」の3種類があります。本みりんは、米、米こうじ、焼酎または醸造アルコール、糖類の原料を熟成して作る調味料のことです。アルコール分が14%前後あり、酒類として扱われます。

「みりん風調味料」は1%未満、「みりんタイプ調味料」は10%前後とアルコール分が異なり、いずれも非酒類(食品扱い)です。これらも米や雑穀、糖類、調味料などで作られています。

和食には欠かせないみりんですが、起源については諸説あり、そのなかでも代表的なのが以下のふたつの説です。 ひとつ目が、戦国時代に中国から伝わったというもの。この説によると、中国から「蜜淋(ミイリン)」と呼ばれる甘い酒が伝わったのが本みりんのはじまりとされています。 ふたつ目は、古くから日本にあった「練酒」「白酒」に腐敗を防ぐために焼酎が加えられたのがはじまりという日本誕生説です。

そうした起源が言い伝えられているみりんですが、その中でも本みりんは、戦国時代には甘いお酒として、女性や強いお酒が苦手な人を中心に愛飲されていたといわれています。そして、江戸時代に入ると本みりんが調味料として使用されるようになり、鰻の蒲焼のたれや蕎麦のつゆなどに用いられるようになりました。 調味料として使用されるようになったとはいえ、明治~戦前までは本みりんは高級品であり、多くの場合、日本料理店で用いられる程度だったといわれています。しかし、昭和30年代の酒税法改正によって大幅に減税されたことで、本みりんが一般家庭でも用いられるようになりました。

昔から親しまれ、人々のおいしい食事に欠かせない本みりんには味付け以外にも、食材の臭みを取ったり、うまみを引き出したりするなど食材をよりおいしくする効果があります。